История праздника Рождество Христово зародилась очень давно…

История праздника Рождество Христово зародилась очень давно…

Рождество Христово называют «матерью всех праздников», и это справедливо: ведь с рождением Иисуса Христа — сына Божьего, Спасителя мира — начинается его земная жизнь, ведущая через страдания и смерть к чудесному Воскресению. Значение этой святой ночи трудно переоценить. От нее берет начало весь ход новой истории и само наше летосчисление.

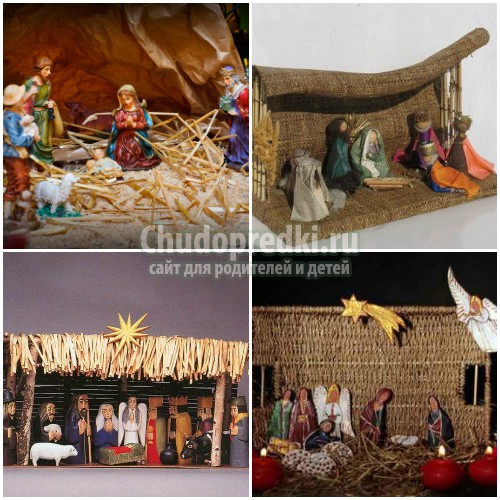

Уже более двух тысяч лет прошло с тех пор, как в небольшом городке Вифлееме появился на свет Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, которую мы с тех пор называем Богородицей. Придя на землю, Он не был встречен почетом. У Него не было ни колыбели, ни даже пристанища — Он родился в пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.

Первыми гостями Богомладенца стали простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом, и волхвы (древние мудрецы), шедшие с дарами Царю Мира с востока. Вифлеемская звезда указала им путь в Иерусалим.

Праздник Рождества был установлен в IV веке римским императором Константином, который принял христианство и специальным указом его узаконил. С тех пор христиане благоговейно относятся к святой ночи Рождества Христова. Дома и храмы заранее украшают еловыми ветками, вечная зелень которых издавна считается символом древа жизни. Во всех храмах, в больших и малых церквах, в рождественскую ночь повсеместно совершаются торжественные богослужения, прославляющие Христа, а главные торжества в России проходят в храме Христа Спасителя в Москве. Праздничная служба начинается в 22.00: звонят колокола, горят все подсвечники и паникадила, читаются главы из Евангелия, повествующие о рождении Младенца Христа. Хор радостно поет славословия, и особенно трогательно звучат в нем детские голоса. Церковные песни, объясняющие смысл праздника, поют и в ночь Рождества, и в последующие дни на протяжении недели.

Из всех православных праздников день Рождества — самый «детский», ведь он связан с памятью о пребывании Спасителя нашего во младенческом возрасте. В это время детям уделяется особенное внимание. В день Рождества они находят под елкой подарки, а в период Святок в храмах проводятся детские утренники.

Рождество Христово празднуется соответственно раз и навсегда заведенному порядку, так же как и другие православные праздники: ему предшествует сорокадневный пост, во время которого христиане больше молятся, читают Закон Божий и воздерживаются от «скоромной» пищи. Канун Рождества — рождественский сочельник. Такое название объясняется тем, что в этот день едят сочиво — постную кашу с овощами. С утра принято убирать в доме, ставить тесто, мыться, а садиться за стол можно только тогда, когда на небе появится первая вечерняя звезда.

Под окнами колядовала молодежь. Вот как об этой веселой забаве сказано у Н.В.Гоголя:

«Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила; глянули звезды; месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа.

Колядовать у нас называется петь подокнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяин, или хозяйка, или кто останется дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат…

…Толпы парубков и девушек показались с мешками; песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие. Чудно блестит месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие только может внушать смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. Шумнее раздавались на улице крики и песни. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю.

Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же умел сложить кто-нибудь из молодых казаков. То вдруг один из толпы, вместо колядки, отпускал щедровку и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик!

Дайте вареник!

Грудочку кашки!

Кильце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна поднимались, и сухощавая рука старухи высовывалась из окошка с колбасою или с куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик; один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась, и еще белее казался свет месяца от блеска снега!»

Колядовщики своими песнопениями желали хозяевам доброго здоровья, богатства, хорошего урожая, хозяйственного благополучия, а те одаривали их в ответ угощением и мелкими деньгами.